交通事故で骨折してしまったら?慰謝料の相場や請求時の注意点とは

「通学中に車にはねられて骨折してしまった、賠償や慰謝料はどのように請求するの?」

「交通事故で骨折してしまったけど、この後はどうすればいいか知りたい」

交通事故で受傷し、骨折と診断された場合は加害者側へ慰謝料などを請求することが可能です。突然の交通事故は仕事や学業にも大きな影響を及ぼすため、被害に関してどのように請求するべきか悩む方は少なくありません。骨折は入通院で治療をしても後遺症が残ることもあるため、慰謝料などの請求は慎重に進める必要があります。

そこで、本記事では交通事故で骨折した場合について、慰謝料の相場や請求時の注意点を中心に詳しく解説します。

交通事故で骨折してしまったら|慰謝料の考え方とは

交通事故で骨折を負った場合、加害者側に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料には、4つの算定基準があり、それぞれ金額が大きく異なります。この章では慰謝料の考え方についてわかりやすく解説します。

自賠責基準における慰謝料

交通事故の慰謝料では、強制保険である「自賠責保険」を基準に慰謝料が算出されることが一般的です。自賠責保険からの支払い基準は法律で定められているため、加害者がどの任意保険会社を通して自賠責保険(共済)に加入していても、一律の金額となります。次に紹介する保険会社基準、弁護士基準と比較すると、最も低い算出方法です。

・日額4,300円を上限、治療期間や入院・通院日数に応じて支払われる

・慰謝料には治療費や休業損害も含めて、120万円の上限がある

骨折の場合、入通院による損害が120万円を超えることは多く、自賠責基準の慰謝料では補えないことが多いでしょう。

保険会社(任意保険)基準における慰謝料

保険会社基準とは、加害者が加入している任意保険会社が自社独自の算出で提案する慰謝料です。基準は各保険会社によって異なり、非公開とされています。自賠責保険基準程度か、それを上回る金額となることが多いですが、弁護士基準よりも低いことが一般的です。

弁護士(裁判所)基準における慰謝料

弁護士に依頼し、慰謝料の示談交渉を依頼した場合や訴訟になった場合に、過去の判例を基に算出される慰謝料です。裁判所が使う基準でもあるため、裁判所基準とも呼ばれています。

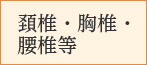

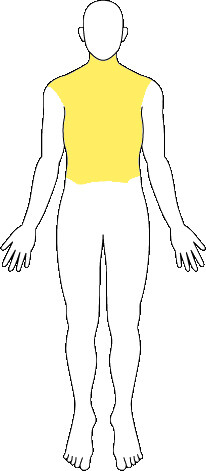

後遺症が残った場合の慰謝料

交通事故で受傷すると、後遺症が残ることがあります。上記の3つは入通院に関する算出方法ですが、後遺症が残された場合は後遺障害認定を受けられる場合があります。後遺障害が認定されると、認定された「等級」に応じた慰謝料も支払われます。

つまり、相場も等級の有無や等級の数字(1級~14級)によって異なります。骨折による受傷はもちろん、事故時に別の部位への受傷もある場合(例・むちうちや関節の可動域制限など)があった場合も支払われる可能性があります。

交通事故の骨折における慰謝料の相場とは

骨折の慰謝料は、骨折の部位や程度、治療期間や後遺症の有無によって大きく変動します。そこで、この章では慰謝料の相場について、入通院期間や後遺障害等級を使って相場をわかりやすく解説します。

この章では慰謝料の算定で2つのパターンを利用します。

①通院3か月(90日)・入院なし・通院実日数30日

②通院6か月(180日)・入院1か月・通院30日

自賠責保険基準:入通院慰謝料の相場

・自賠責保険基準

自賠責保険基準では、入通院慰謝料は日額4,300円と定められています。

この日額に下の「いずれか少ない方」の日数をかけると入通院慰謝料が算出できます。

- 4,300円×全治療期間

- 4,300円×(実入通院数×2)

では、①と②のパターンを計算しましょう。

①通院3か月(90日)・入院なし・通院実日数30日

このケースでは、自賠責保険基準に沿って以下の2つの計算を行い低い方を採用します。

- 4,300円×3ヶ月(90日)=387,000円

- 4,300円×(30日×2)=258,000円

つまり、①の慰謝料は258,000円です。保険会社基準の相場はこの数字を基に、弁護士基準以下で算出されることが多いでしょう。

②通院6か月(180日)・入院1か月(30日)・通院30日

- 4,300円×6ヶ月(180日)=774,000円

- 4,300円×(60日×2)=516,000円

このケースでも②が採用されるため、516,000円が入通院慰謝料となります。

弁護士基準:入通院慰謝料の相場

弁護士基準を算出する際には、赤い本(※)に掲載されている慰謝料算定表の別表1を利用します。

①通院3か月(90日)・入院なし・通院実日数30日

- 入院なしで30日の場合73万円

②通院6か月(180日)・入院1か月(30日)・通院30日

- 入通院慰謝料:149万円

以上のように、弁護士基準の相場はいずれも自賠責保険基準より高くなりました。なお、弁護士基準で骨折は重症にあたるため別表1を使いますが、むち打ちや打撲などの軽傷では別表2を使います。

(※)赤い本とは「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という、弁護士や裁判官が交通事故の慰謝料や賠償金を計算する際に使う専門書です。この本の表紙が赤いことから、通称「赤い本」と呼ばれています。ご自身で購入することも可能です。

参考URL 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター 当センターの刊行物について(青本及び赤い本)

後遺障害慰謝料の相場

交通事故によって頭蓋骨などを骨折した場合、腕や足だけでなく、重い後遺症が残ることがあります。後遺症が残った場合は、適切な後遺障害等級の申請を行い、等級に基づいて自賠責保険や保険会社に慰謝料を請求することができます。

慰謝料相場は以下の図をご参考ください。

なお、保険会社基準は自賠責基準~弁護士基準の間が一般的な相場となります。

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

| 1級・要介護 | 1,650万円 (1,600万円) | 2,800万円 |

| 2級・要介護 | 1,203万円 (1,163万円) | 2,370万円 |

| 1級 | 1,150万円 (1,100万円) | 2,800万円 |

| 2級 | 998万円 (958万円) | 2,370万円 |

| 3級 | 861万円 829万円) | 1,990万円 |

| 4級 | 737万円 (712万円) | 1,670万円 |

| 5級 | 618万円 (599万円) | 1,400万円 |

| 6級 | 512万円 (498万円) | 1,180万円 |

| 7級 | 419万円 (409万円) | 1,000万円 |

| 8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |

| 9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |

| 10級 | 190万 (187万円) | 550万円 |

| 11級 | 136万 (135万円) | 420万円 |

| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |

| 13級 | 57万 (57万円) | 180万円 |

| 14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |

参考:日弁連交通事故相談センター東京支部 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(2020版)より、表示内の括弧は2020年3月31日以前に発生した事故の場合の数字です。

交通事故で骨折したら|事故直後から解決までの流れ

交通事故で骨折などのケガを負ってしまったら、事故直後から解決に至るまでどのような対応が必要でしょうか。そこで、この章では受傷直後から解決までの流れをわかりやすく解説します。

1. 事故後すぐに受診する

交通事故直後は道路交通法第72条に定められているとおり、救護活動や警察の手配にあたる必要があります。違反すると罰則があるためご注意ください。

交通事故で受傷したら、事故直後は痛みがなくても時間が経ってから症状が現れることがあります。骨折はレントゲンで確認する必要があるため、必ず医師の診断を受けましょう。

2. 入通院治療を続ける

骨折は長期的な治療が必要となることが少なくありません。医師の指示に従い、リハビリなどを含め、完治を目指して治療を継続しましょう。

病院へ定期的に通院し、治療内容や症状の経過を記録してもらいます。治療費は加害者の保険会社が直接病院に支払うケースがほとんどです。骨折は通院頻度が少なくなる傾向が見られますが、痛みを我慢することなく適切に通院を続けましょう。

労災や相手方が無保険であるなど、個人での対応が難しいケースも多いため、悩みを抱えたら入通院の段階から弁護士へ相談を開始しましょう。保険会社とのやり取りがストレスとなる場合も、弁護士に依頼することが可能です。

3. 症状固定を受ける

治療を続けても、これ以上改善が見込めない状態を「症状固定」と呼びます。完治のため症状固定となる場合もあれば、痛みなどの後遺症が残されたまま症状固定となるケースもあります。

症状固定は相手方保険会社が判断するのではなく、医師が判断します。この時点で治療は終了となり、それ以降は治療費が支払われなくなります。継続して通院したい場合はご自身が負担することで継続可能です。

4. 必要に応じて後遺障害等級の申請を行う

症状固定後も、骨折の影響で痛みや機能障害などの後遺症が残ることがあります。後遺障害として認められると、その後の示談交渉で「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を請求できます。

後遺障害等級の申請には以下2つの方法があります。

・事前認定

加害者の任意保険会社を通じて申請する方法です。手続きは簡単ですが、保険会社主導のため、不利な結果になる可能性もあります。

・被害者請求

被害者自身が加害者の自賠責保険会社に直接申請する方法です。必要書類や診断書の取り付け等の手間はかかりますが、ご自身に残された自覚症状などを医師に伝えることで、詳細な内容が加味された後遺障害診断書の作成・提出ができ、適切な等級が認定される可能性が高まります。

一般的には被害者請求を行うことが多いですが、労力がかかるため症状固定後に弁護士へ相談し、後遺障害等級の申請を一任するケースも少なくありません。

5. 示談交渉を開始する

症状固定後、後遺障害等級の認定後は相手方保険会社と賠償金額の示談交渉を始めます。示談交渉では慰謝料だけではなく治療費や休業損害、逸失利益など、損害賠償額を確定させます。専業主婦の方でも休業損害は受けられます。(詳しくは後述します)

示談交渉では、まず加害者側の保険会社から提示された示談案の内容を精査します。提示された金額は、あくまでも自賠責保険基準や保険会社基準で計算されていることが多く、相場よりも低い場合がほとんどのため、適切な賠償を受けるためにも妥協することなく交渉を行うことが大切です。

・必要に応じて訴訟も検討できる

示談交渉で合意に至らない場合、裁判所での訴訟を通じて解決を目指すこともできます。示談交渉が難航する、あるいは訴訟を検討される場合、弁護士へ依頼することが一般的です。

6. 解決

示談交渉が成立した場合やは示談書に双方が署名捺印し、示談金が支払われることで、問題は解決となります。訴訟に発展している場合は、訴訟中の和解や判決によって解決となります。判決内容が不服な場合は控訴することも可能です。

慰謝料請求時の注意点|押さえておきたい骨折時のポイントとは

交通事故で骨折を負った場合、慰謝料だけでなく、多岐にわたる賠償金を請求できます。ただし、法的な知識を要する場面が多いため、まずは適切な補償を受けるために、以下の点を押さえておくことが重要です。

慰謝料以外の請求も重要

交通事故で受けた損害は、慰謝料だけではありません。治療期間中の収入減や、後遺症による将来の収入減など、慰謝料以外の項目も漏れなく請求することが大切です。

- 休業損害

事故による怪我の治療のために仕事を休んだことで失われた収入に対する補償です。会社員、自営業者、主婦・主夫など、立場に関わらず請求できます。休業した期間や収入を証明する書類(給与明細、休業損害証明書など)が必要です。

- 逸失利益

後遺障害が残ったことで、将来的に労働能力が低下し得られなくなったと見込まれる収入に対する補償です。骨折が原因で仕事内容の変更を余儀なくされたり、働けなくなったりした場合に請求できます。

- 車両や自転車などの物損

事故によって壊れた車両や自転車、所持品などの修理費用や買い替え費用に対する補償です。物の損害は慰謝料や休業損害とは別に請求します。

骨折で長期間治療にあたる場合、物への賠償は先行して行われることもあります。損害箇所の写真や修理見積もり、購入時の領収書などを用意しましょう。

後遺障害等級が納得できない結果の場合

症状固定後も、骨折の影響で痛みや機能障害などの後遺症が残ることがあります。この後遺症が、自賠責保険の「後遺障害等級」として認定されることで、慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。しかし、望んだ等級ではない場合や、非該当として等級が認められない場合も少なくありません。このような場合、以下の対策を行うことが可能です。

■異議申し立てとは

後遺障害等級を申請した結果、認定されなかったり、予想よりも低い等級だったりした場合、異議申し立てを行うことができます。新たな医学的資料(医師の意見書など)や詳細な理由書を添えて、損害保険料算出機構に再度申請します。手続きを進める際には弁護士へ相談されることがおすすめです。

弁護士費用が気になったら特約の確認を

慰謝料や損害賠償を増額するためには、弁護士に依頼するのが効果的です。しかし、弁護士費用が心配になる方も多いでしょう。そんな時はご自身やご家族の自動車保険などに付帯された「弁護士費用特約」確認されることがおすすめです。

■弁護士費用特約とは

加入している自動車保険などに付帯している特約で、交通事故の弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度です。一般的に限度額は300万円までに設定されています。

この特約を利用することで、自己負担なく弁護士に依頼できるほか、適切な賠償金を得られるように計算も行ってくれます。

まずはご自身の保険証券を確認し、特約の有無をチェックしましょう。

まとめ

交通事故で受傷し、骨折と診断された場合はまずは落ち着いて入通院に治療を優先しましょう。保険会社とのやり取りや必要書類の収集、賠償に関するお悩みは、治療に集中するためにも弁護士へおまかせいただくことがおすすめです。低い慰謝料に悩まされないように、丁寧なサポートを行っています。まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

開業以来、地元市民の皆様から交通事故に関する多数の相談を受けて参りましたが、残念なのは簡単なアドバイスで解決できることにもかかわらず、ずっと一人で悩んでおられる方が多数いらっしゃるということです。相談後に「誰にも話せずに悩んでいたけれども、もっと早く相談に来ればよかった」と仰る依頼者の方が意外と多いものです。特に交通事故に関するご相談では、「もう少し早く相談してくれれば、適切なアドバイスができたのに」と思うことが多々あります。交通事故の法的トラブルについては、時機を失うと大きな損失につながる可能性があります。「こんなことで相談してもよいのかな」と心配する必要はありません。当事務所では、経験豊富な弁護士がいつでもお待ちしております。身近な町医者として、今後とも精進する所存ですので、困ったときにはいつでもご相談ください。

当事務所の解決事例

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。

事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。 適正な後遺障害認定を獲得します。

適正な後遺障害認定を獲得します。 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。

費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。

相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。

事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。 適正な後遺障害認定を獲得します。

適正な後遺障害認定を獲得します。 費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。

費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。

相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。