交通事故が原因で脳出血になったら慰謝料はどうなる?治療費の補償についても解説します

交通事故は突発的に起こるもの・・・、そして、思わぬ大きな身体の損傷につながることがあります。その中でも特に注意すべきなのが、脳へのダメージです。外傷がないように見えても、交通事故の衝撃で「脳出血」など重大な損傷を受けることがあります。中でも「外傷性脳出血」は、交通事故を原因として発症する代表的な脳外傷のひとつです。

脳出血になった場合は、治療やリハビリには長期的な対応が必要となるケースや、後遺症が残るケースも少なくありません。では、交通事故による脳出血では治療費や慰謝料はどこまで補償されるのでしょうか?

この記事では、交通事故と脳出血の関係性や症状と診断ポイント、さらに補償内容や後遺障害等級についても解説します。

脳出血とは

脳出血とはどのようなものなのでしょうか。実は、交通事故の衝撃が原因で起こることがある重大な脳へのダメージなのです。

脳の血管が損傷して出血すること

脳出血とは、脳の血管が破れて出血してしまう状態をいいます。外傷がなくても発症するケースもありますが、交通事故などで衝撃を受けたことが原因で発生する「外傷性脳出血」もあります。

脳内で出血が起こると、さまざまな症状が現れます。場合によっては、日常生活に支障がでるような、運動機能や言語、記憶などの高次脳機能に深刻な影響を及ぼすこともあるのです。

交通事故の場合は「外傷性脳出血」が多い

交通事故の衝撃で頭部に強い衝撃を受けて脳内の血管が損傷して、外傷性脳出血を引き起こすことがあります。

仮に、事故直後に症状がほとんどなくても、頭部に外傷がなくても、数時間から数日後に症状が現れることがあるため注意が必要です。

脳出血は見た目では解らないため早期の検査は必須

脳出血は、頭部に外傷がなくても脳内で起こるケースがあるため注意が必要です。

頭痛や吐き気などの初期症状は「疲労」や「緊張のせいかも」と思ってしまうこともあり、放置されがちです。しかし、症状が急激に悪化し、時に命にかかわる状態に進行することもあります。

そのため、事故直後は特に問題がなくても、MRIやCTなどの頭部検査を受けることが重要です。医師による適切な診断と早期治療はこのあとお話しする慰謝料の計算に影響するだけでなく、今後の生活の質に影響する後遺症を防ぐ鍵になります。

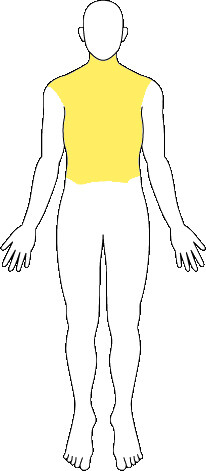

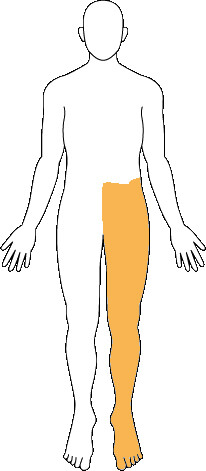

外傷性脳出血の症状

外傷性の脳出血の症状は、損傷した部位や程度によって異なります。

代表的な症状は以下のとおりです。

・頭痛

・吐き気

・嘔吐

・手足の麻痺

・しびれ

・言語障害

・歩行障害

・めまい

・意識障害

こうした症状は事故後すぐに現れるとは限りません。事故から数時間や数日後に症状が現れることもあるため、経過観察が必要です。外傷がなくても、脳内出血が急速に進行しているケースもあります。

後遺症が残るケースもある

交通事故による脳出血が原因で、後遺症が残る可能性もあります。

・高次脳機能障害

・言語障害

・麻痺

・運動障害

・情緒障害

こうした障害が残った場合は「高次脳機能障害」として後遺障害等級に該当する可能性もあります。まずは障害が残らないように適切な診断と治療が必要です。

脳挫傷との違い

交通事故が原因になることがある脳への損傷に脳挫傷があります。脳挫傷と脳出血は全く違うものです。

脳挫傷とは、強い衝撃を受けたことで脳の組織が直接損傷を受けた状態です。出血によって脳が損傷する脳出血とは異なります。

ただし、どちらも交通事故においては重大な損傷であることに変わりありません。診断や治療、後遺障害の認定においては、医師の診断をもとに補償を請求する必要があります。

脳出血になった場合の慰謝料について

ここからは、交通事故で脳出血を発症した場合の慰謝料について解説します。

請求できる慰謝料や治療費一覧

交通事故が原因で脳出血を引き起こした場合、法的に賠償を請求することができます。

以下は、実際に請求可能な費用や慰謝料の代表的な項目です。

・治療費

・入院費

・休業補償

・入通院交通費

・自宅や車両改造費(必要な場合)

・後遺障害慰謝料(障害が残った場合)

・後遺障害逸失利益(障害が残った場合)

治療費や慰謝料だけでなく、交通費や休業補償。そして、後遺症が残った場合は、必要な自宅や車の改修費用や、後遺障害の慰謝料も請求できます。

慰謝料の計算には3パターンの基準がある

交通事故における慰謝料の算定基準は、実はひとつではありません。慰謝料の基準は、大きく分けて次の3種類あります。それぞれ支払い額や計算方法に差があるため、どの基準が適用されるかが賠償額に大きく影響します。

自賠責基準

すべての自動車が必ず加入しなければならない、自動車損害賠償責任保険による基準のことです。補償内容は最低限に設定されていて、自賠責基準で十分な補償を受けることはできないと言って良いでしょう。

任意保険基準

各保険会社が独自に設定している慰謝料の支払い基準のことです。先述の自賠責より高めに設定されていることが多いものの、保険会社の言い分や判断基準で減額されるケースもあるため、交渉が必要となる場合があります。

ただし、交渉をしても相手が受け入れるという補償はなく、保険会社の基準内での補償のみとなってしまうケースが多いのが現状です。

弁護士基準

弁護士基準は「裁判所基準」とも呼ばれています。この基準は、過去の判例や実際の補償例に基づいて定められた基準です。3パターンある補償の基準の中で、最も高額な慰謝料算定が期待できる方法といえるでしょう。判例や実例に基づいているため、適正な補償を受けるためにはこの基準での請求が理想です。

障害が残った場合

脳出血では、一定期間治療を続けても症状が改善せず「症状固定」と診断されることがあります。障害が残ってしまった場合は、所定の手続きを行うことで、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、認定された等級に応じて金額が定められます。たとえば、1級の場合は2,800万円、3級では1,999万円程度など、等級ごとに支払い基準が法律的に明確化されています。

高次脳機能障害がある場合、等級の目安としては1級から7級あたりが対象となることが多く、詳細な診断書や日常生活に関する観察記録が重要です。

要介護の場合

| 等級 | 慰謝料 |

| 1級 | 4,000万円 |

| 2級 | 3,000万円 |

要介護ではない場合

| 等級 | 保険金額 |

| 1級 | 3,000万円 |

| 2級 | 2,590万円 |

| 3級 | 2,219万円 |

| 4級 | 1,889万円 |

| 5級 | 1,574万円 |

| 6級 | 1,296万円 |

| 7級 | 1,051万円 |

| 8級 | 819万円 |

| 9級 | 616万円 |

| 10級 | 461万円 |

| 11級 | 331万円 |

| 12級 | 224万円 |

| 13級 | 139万円 |

| 14級 | 75万円 |

引用:自賠責保険(共済)における後遺障害の等級と保険金額|一般財団法人自動車保険・共済紛争処理

https://www.jibai-adr.or.jp/enterprise_09.html

この表の基準で、等級に応じた金額を請求できます。

逸失利益

逸失利益とは、後遺症が原因で労働が困難になった場合に請求するものです。これは「障害がなければ得られたはずの収入」を補償するという趣旨の賠償金で、以下の基準で計算されます。

・被害者の年齢

・年収

・労働能力喪失率

・喪失期間(働くことができたであろう期間)

認定された後遺障害等級ごとに「労働能力喪失率」が定められており、働けなくなったことでどのくらいの逸失利益が発生するのかを算出します。

参考:労働能力喪失率表|労働基準局

https://www.mlit.go.jp/pubcom/01/pubcom63/pubcom63_3.pdf

弁護士基準での補償をうけるために

交通事故による脳出血のような重い損傷を受けた場合は、慰謝料や逸失利益などの損害賠償額が高額になるケースもあります。どのくらいの補償を受けられるかは、今後の生活にも大きく影響するため極めて重要です。

そのため、できる限り「弁護士基準」での補償を目指すことが重要です。最も金額が高くなる弁護士基準での補償を受けるためにできることをここで解説します。

弁護士に連絡する

弁護士基準は、最も適正な算定がされる基準とされています。ですが、被害者本人が相手方や保険会社と直接交渉を行ってもなかなか弁護士基準が適用されないのが現状です。そのため、弁護士基準を適用するためには弁護士への依頼が前提となります。

まずは、交通事故に強い弁護士事務所に依頼すること。そして、現在の症状や事故の状況を相談してみましょう。相談無料で対応してくれる法律事務所も多くあるため、初回の相談料が手元になくても相談可能です。

任意保険の特約で弁護士費用をカバーできるケースもある

加入している任意保険に「弁護士費用特約」が付帯されている場合は、自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性があります。

相手方の保険会社との交渉では、弁護士の介入が有利に進めることができる大きな武器となります。

弁護士特約がついている場合は利用できるかを問い合わせてみましょう。そして、もし将来のために弁護士特約を付帯したいという場合は、加入している自動車保険に追加を検討してみてください。

交通事故と脳出血の因果関係を証明

弁護士基準での補償を受けるため、そして後遺症が残った場合には「事故が原因で脳出血が発生した」という因果関係を証明する必要があります。

しかし、脳出血は事故の直後に症状が出るとは限りません。タイムラグがある場合は特に、「事故との関連性がない」と保険会社側が主張してくることもあるため、トラブルに発展することもあります。

そのような場合に有効なのが以下のサポートです。

専門医による診断書:画像検査(MRI・CTなど)や診断結果、経過観察をもとに、脳出血が事故の衝撃によるものであることを証明してもらう

弁護士による主張:医師の診断や診療経過を元に法律的な主張を行って、賠償交渉や後遺障害等級認定を請求する

上記の2点が専門家によるサポートが必要なものとなります。

また、自分でできることとしては、事故直後からの診療履歴、救急搬送記録、日常生活における変化の証言などがあげられます。こうした数々の、証拠が因果関係を裏付けるものとなるのです。こうしたすべての証拠を整理して提示するときに、弁護士の存在がとても重要になります。

弁護士に依頼するメリット

脳出血のような重い障害を伴う可能性があるケースでは、損害賠償の金額が大きくなりやすいため、弁護士に依頼して「弁護士基準」で交渉するほうがよいでしょう。

弁護士に依頼することで、保険会社とのやり取りや後遺障害等級の申請といった、複雑な手続きを代行し、自分は治療に専念できます。

また、見た目ではわかりにくい高次脳機能障害などについても、適切な主張を行うことで、正当な慰謝料や逸失利益の獲得に繋がる可能性が高まります。

慰謝料の請求で、加害者との交渉が難航した場合でも、弁護士であれば訴訟も視野に入れて対応できるため、より確実に被害者の権利を守ることができます。

自分の代わりに交渉をしてくれる専門家がいるという事実は精神面での負担を大きく軽減してくれます。早期に弁護士に相談し、弁護士基準を元にした対応を進めることが最良の結果につながると言えるでしょう。

まとめ

交通事故による脳出血は、命に関わることもある重大な外傷であり、後遺症として高次脳機能障害や麻痺などが残る可能性もあります。事故直後には症状がなくても、頭部に衝撃を受けた場合は早期に検査を受けて早期に適切な診断を受けることが極めて重要です。

検査で脳出血が確認された場合は、治療費・慰謝料・休業損害・後遺障害慰謝料・逸失利益など、多くの費用を加害者側に請求できます。ただし、その金額については複数の基準があるため交渉の方法によって大きく差が生じます。

適正な補償を受けるためには「交通事故と脳出血の因果関係」を明確にすること、そして「弁護士基準」と呼ばれている最も金額が高い基準で請求することが大切です。また、後遺障害等級などの適切な認定を受けるためには、医師による医学的な所見に加えて、交通事故に強い弁護士のサポートを得ることが極めて有効です。

弁護士基準による交渉では、保険会社の提示額よりも高い賠償金を得られる可能性が高いうえに、精神的な負担を軽減しながら、煩雑な手続きを代行してもらえます。

交通事故にあったら必ず医療機関を受診し、法律の専門家に相談することをおすすめします。

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

開業以来、地元市民の皆様から交通事故に関する多数の相談を受けて参りましたが、残念なのは簡単なアドバイスで解決できることにもかかわらず、ずっと一人で悩んでおられる方が多数いらっしゃるということです。相談後に「誰にも話せずに悩んでいたけれども、もっと早く相談に来ればよかった」と仰る依頼者の方が意外と多いものです。特に交通事故に関するご相談では、「もう少し早く相談してくれれば、適切なアドバイスができたのに」と思うことが多々あります。交通事故の法的トラブルについては、時機を失うと大きな損失につながる可能性があります。「こんなことで相談してもよいのかな」と心配する必要はありません。当事務所では、経験豊富な弁護士がいつでもお待ちしております。身近な町医者として、今後とも精進する所存ですので、困ったときにはいつでもご相談ください。

当事務所の解決事例

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。

事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。 適正な後遺障害認定を獲得します。

適正な後遺障害認定を獲得します。 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。

費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。

相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。

事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。 適正な後遺障害認定を獲得します。

適正な後遺障害認定を獲得します。 費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。

費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。

相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。