目の後遺障害と等級認定に関する基礎知識を徹底解説

人間は情報のほとんどを視覚から得ているといわれています。そのため、目を損傷すると日常生活に支障をきたすといっても決して大袈裟ではありません。そんな大切な目に後遺症が残ると、その後の人生が大きく変わることになります。

特に、交通事故などで目を損傷した場合は後遺症が残ることも珍しくないので、後遺障害認定について正しく理解しておくことは非常に重要です。

今回は、目の後遺障害と等級認定に関する基礎的な知識を解説します。本記事を読めば、目の後遺障害認定の症状や等級が分かるだけでなく、押さえておくべきポイントと注意点が分かるので、交通事故で目を損傷して不安な方や、近しい方が交通事故による目の怪我で悩まれている場合は、ぜひご一読ください。

目の後遺障害

目の後遺障害と一括りにしても、その症状はさまざまです。また、怪我の程度によって後遺障害認定の等級は変わります。そのため、まずは各症状を理解しておくことが重要です。ここでは、目(眼球)の後遺障害と等級について見ていきましょう。

視力障害

交通事故による視力障害は、事故が原因で失明したり視力が低下したりすることを指します。主な原因としては、眼球の損傷や飛散したガラス片などが刺さること、頭部に衝撃を受けたことで視神経が損傷するケースが存在します。

また、顔の骨折により視力に影響を与えることもあるので、少しでも異常を感じた場合は病院で適切な検査と治療を受けることが重要です。なお、ここでいう視力は矯正視力のことを指すため、審査はメガネやコンタクトレンズを用いた状態で行われます。

視力障害の後遺障害と等級は下記の通りです。

| 認定基準 | 等級 | 自賠責保険金額 |

| 両目の失明 | 1級1号 | 3,000万円 |

| 片目が失明/片目の視力が0.02以下 | 2級1号 | 2,590万円 |

| 両目共に視力が0.02以下 | 2級2号 | 2,590万円 |

| 片目が失明/片目の視力が0.06以下 | 3級1号 | 2,219万円 |

| 両眼共に視力が0.06以下 | 4級1号 | 1,889万円 |

| 片目が失明/片目の視力が0.1以下 | 5級1号 | 1,574万円 |

| 両目共に視力が0.1以下 | 6級1号 | 1,296万円 |

| 片目が失明/片目の視力が0.6以下 | 7級1号 | 1,051万円 |

| 片目が失明/または片目の視力が0.02以下 | 8級1号 | 819万円 |

| 両目共に視力が0.6以下 | 9級1号 | 616万円 |

| 片目の視力が0.06以下 | 9級2号 | 616万円 |

| 片目の視力が0.1以下 | 10級1号 | 461万円 |

| 片目の視力が0.6以下 | 13級1号 | 139万円 |

なお、片側の視力が0.6でもう片方の視力が0.02の場合は0.02を基準とした認定を受けることになるので覚えておきましょう。

調節機能障害

目の調節機能障害とは、近くや遠くを見るときに目の調整力が下がることを指します。目の調整力が低下することで、ピントが合わなくなり焦点が合わなくなるのです。そのため、近くのものが見えにくくなったり、視点の移動が難しくなったりします。

調整機能障害の認定基準は下記の通りです。

| 認定基準 | 等級 | 自賠責保険金額 |

| 両方の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 11級1号 | 331万円 |

| 片側の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 12級1号 | 224万円 |

調節機能障害の検査ではアコモドポリレコーダーと呼ばれる装置が用いられます。検査の結果、反対側の目と比較したときに調整機能が1/2以下に減少していた場合は「著しい調節機能障害を残すもの」と判断されます。

ただし、対象となるのは54歳以下のケースに限られることは覚えておかなければいけません。基本的に私たちは加齢と共に目の調節機能が低下していきます。そのため、55歳以上の場合は基本的に調節機能障害として認定されることがありません。この点を覚えておくようにして下さい。

運動障害

目の運動障害とは、視神経損傷や目の周りの筋肉に支障が生じることで眼球の運動機能が制限されたり斜視になったりすることを指します。運動障害が発生する原因には、神経の麻痺や外傷、筋肉の疾患や血流障害などがあり、眼球検査や頭部MRIなどで脳の状態を確認しながら診断がくだされます。

後遺障害認定基準は下記の通りです。

| 認定基準 | 等級 | 自賠責保険金額 |

| 正面を見たとき複視(二重に見える)の症状を残すもの | 10級2号 | 461万円 |

| 両方の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 11級1号 | 331万円 |

| 片側の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 12級1号 | 224万円 |

| 正面以外を見たときに複視(二重に見える)の症状を残すもの | 13級2号 | 139万円 |

認定基準となっている著しい運動障害は、頭を固定した状態で眼球を動かして直視できる範囲(注視野)の広さが1/2以下になった状態のことを指します。

ちなみに、一般的な注視野は片眼が各方面約50度となっているので、25度以下になると後遺障害認定されることを覚えておきましょう。

両目の眼球に著しい運動障害を残す状態は、片目ずつ検査した注視野のことであり、両目で見たときの注視野が1/2以下になった状態ではないので、混同しないようにして下さい。

視野障害

視野は、眼前を見つめた時に見ることができる広さのことで、視野障害は視力が失われるのではなく、物の見え方や視野が狭まる障害を指します。

後遺障害認定基準は下記の通りです。

| 認定基準 | 等級 | 自賠責保険金額 |

| 両眼に半盲症、視野狭窄、または視野変状を残す状態 | 9級3号 | 616万円 |

| 片目に半盲症、視野狭窄、または視野変状を残す状態 | 13級3号 | 139万円 |

半盲症とは、視神経に障害が残り視界の一部が見えなくなる状態のことで、両目の同じ方向が見えなくなる状態を「同側半盲」左右非対称が見えなくなる状態を「異名半盲」上下半分だけ見えなくなる状態を「水平半盲」と呼びます。

なお、視野狭窄は視野周辺から狭くなる症状のことで、視野変状は視野が黒ずむ箇所ができたり、まだら状にぼやけたりする症状のことです。

まぶたの後遺障害

目の後遺障害には眼球だけでなく、まぶたも含まれます。ここからは、まぶたの後遺障害について詳しく見ていきましょう。

まぶたの欠損障害

まぶたの欠損障害とは、まぶたが欠けた状態を指し、これには「まつげ」も含まれます。そのため、事故による「まつげはげ」も欠損障害に該当します。

欠損障害の後遺障害認定基準は下記の通りです。

| 認定基準 | 等級 | 自賠責保険金額 |

| 両目のまぶたに著しい欠損を残すもの | 9級4号 | 616万円 |

| 片目のまぶたに著しい欠損を残すもの | 11級3号 | 331万円 |

| 片方のまぶたの一部に欠損を残すもの 又はまつげはげを残すもの | 14級1号 | 75万円 |

なお、著しい欠損を残す状態と一部に欠損を残すものは、下記のようになっています。

・著しい欠損を残すもの

まぶたを閉じても、角膜を完全に覆うことができない状態

・まぶたの一部に欠損を残す状態

まぶたを閉じたとき角膜を覆うことはできるが、白目が露出している状態

・まつげはげを残すもの

本来まつげが生えている周縁の1/2以上が、はげた状態

まぶたの運動障害

まぶた周辺の筋肉に支障が生じたことで十分に開閉できなくなる状態が「まぶたの運動障害」です。まぶたを開けようとしても瞳孔を完全に覆ってしまったり、反対に閉じようとすると角膜を完全に覆いきれない状態になったりします。

まぶたの運動障害の後遺障害認定基準は下記の通りです。

| 認定基準 | 等級 | 自賠責保険金額 |

| 両目のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 11級2号 | 331万円 |

目の後遺障害で押さえておきたいポイント

目の後遺障害については、下記の2つのポイントを理解しておく必要があります。

・目の後遺障害認定を受けられないケース

・目を怪我したときに請求できる損害

ここからは、押さえておきたい2つのポイントを詳しく見ていきましょう。

目の後遺障害認定を受けられないケース

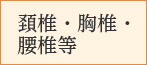

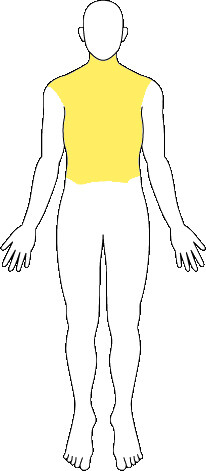

交通事故では「むちうち」状態になることがあります。むちうちの代表的な症状は首の痛みですが、実は視力低下や目のかすみといった症状が残ることも珍しくありません。

これは医学的にも証明されていることで、むちうちに伴い自律神経に失調が生じて視力低下することがあります。

ただし、むちうちによる視力低下は目の後遺障害認定を受けられないことが多くなっているので、この点を理解しておかなければいけません。これは、目の後遺障害認定には骨折や筋肉の損傷などがあることが基本とされていることが関係しています。むちうちで視力低下が起こった場合、骨折や筋肉の損傷などに原因があるのではなく、心因性にあると判断されるので、後遺障害認定を受けられない可能性が高くなるのです。

その一方で、むちうちによる神経症状が残っていると判断されれば、後遺障害12級、または14級に認定される可能性があるので、むちうちの後遺障害が残っている場合は神経症状での等級認定の可能性が残されます。

この部分は、素人が簡単に判断できるものではないので、専門家である弁護士に早めに相談しましょう。

目を怪我したときに請求できる損害

交通事故で目を損傷した場合、慰謝料や逸失利益以外にも、下記の損害について請求を行うことができます。

・治療費(投薬費用、手術費用・入院費用・通院時の交通費)

・休業損害(治療により仕事に行けないことで生じた減収)

・装具作成費用(視力低下により、メガネや失明時に作成される義眼などの作成費)

・物的損害(自動車やバイク、自転車の修理費用や台車費用)

目を損傷すると、仕事ができなくなるので減収が予想されます。これにより、生活基盤が揺らぐこともあるので、どのような費用を請求できるのかを理解しておくことは非常に重要です。

目の後遺症が残りそうなときの注意点

目に後遺症が残りそうな場合は、覚えておかなければいけない注意点があります。これらの注意点を理解しておかなければ、保険金の支払いにおいてトラブルに発展するケースもあるので必ず理解しておきましょう。

ここからは、目に後遺症が残りそうなときの注意点について詳しく解説します。

定期的な治療の継続

目に後遺症が残りそうなときは、定期的な治療の継続が重要になります。なぜなら、目の後遺障害認定においては症状固定が重要になるからです。症状固定とは、これ以上、治療を実施しても症状が改善しないと判断される状態のことで、症状固定されることで後遺症が残ったと認められます。

もちろん、症状によっては明らかに治療を継続しても回復の見込みがない状態も存在するのですが、基本的に症状固定が重要視されるので覚えておきましょう。

治療期間が短い場合は「もう少し治療を継続していれば症状が改善したのではないか?」と、審査機関に指摘されてしまうことがあるので、必ず、定期的な治療を継続しておく必要があります。

この時、目安として覚えておきたいポイントが6か月以上の定期的な治療です。通院期間が1か月以上空いた場合は、被害者が治療に消極的だったため、後遺症が残ったと疑われることもあるので、医師からの指示がない状態で通院期間を1か月以上空けることがないように注意してください。

6か月以上の定期的な治療は、適正な後遺障害等級認定に欠かせないものなので、この点は忘れないようにして下さい。

専門家への相談

目の後遺症が残りそうなときは、早めに弁護士に相談することが大切になります。なぜなら、後遺障害認定は、申請すれば必ず適正な等級が認定されるわけではないからです。

後遺障害認定を受けるためには医師が作成した書類が必要になります。しかし、医師はあくまでも医療のプロであり、後遺障害認定の専門家ではありません。

弁護士に依頼することで、医師が作成した書類をチェックしてもらうことができるだけでなく、必要な検査や必要な書類などのアドバイスを受けることができます。これにより、適正な後遺障害等級に認定される可能性を高めることができるのです。後遺障害の等級が1つ変わると受け取れる保険金は大きく変わります。その後の生活を考えると、適正な等級認定は非常に重要です。

だからこそ、目の後遺症が残りそうなときは、早めに弁護士に相談しておきましょう。費用が気になる方は、無料相談の活用を検討するのも1つの方法です。

まとめ

事故で目を損傷し後遺症が残ると、その後の生活は大きく変わります。この時、大切になってくるのが適正な後遺障害認定を受けることです。後遺障害認定は等級が1つ変わると、受け取れる保険金が大きく変わります。

そのため、その後の生活を考えていくうえでも適正な等級認定が非常に重要になるのです。だからこそ、早めに専門家に相談することが大切になります。後遺障害認定の専門家である弁護士に早めに相談することで、適正な等級認定を目指せるだけでなく、適切なアドバイスを受けることが可能です。また、心理的な負担を減らせるうえに書類作成などの手間を軽減することができます。

事故後の不安を少しでも早く軽減したい方や、適切なアドバイスを受けたい方は、早めに弁護士に相談するようにしてください。

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

開業以来、地元市民の皆様から交通事故に関する多数の相談を受けて参りましたが、残念なのは簡単なアドバイスで解決できることにもかかわらず、ずっと一人で悩んでおられる方が多数いらっしゃるということです。相談後に「誰にも話せずに悩んでいたけれども、もっと早く相談に来ればよかった」と仰る依頼者の方が意外と多いものです。特に交通事故に関するご相談では、「もう少し早く相談してくれれば、適切なアドバイスができたのに」と思うことが多々あります。交通事故の法的トラブルについては、時機を失うと大きな損失につながる可能性があります。「こんなことで相談してもよいのかな」と心配する必要はありません。当事務所では、経験豊富な弁護士がいつでもお待ちしております。身近な町医者として、今後とも精進する所存ですので、困ったときにはいつでもご相談ください。

当事務所の解決事例

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。

事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。 適正な後遺障害認定を獲得します。

適正な後遺障害認定を獲得します。 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。

費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。

相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。

事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。 適正な後遺障害認定を獲得します。

適正な後遺障害認定を獲得します。 費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。

費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。

相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。