休業損害・後遺障害逸失利益の計算に関するその他の論点

休業損害の計算に関するその他の論点

●減収の要件

「現実の減収があったこと」が要件です。適切な資料を提示して示談交渉します。

●実通院日数(または通院期間)×A%の問題

ここは結局、どの期間どの程度仕事が出来なかったかということであります。

定型はないところですが、基本的な考えとして上記のような計算式となるかと思います。

例えば骨折などでは、通院した日以外も仕事できないことは考えられ、むち打ちでは、通院した日(時間)以外は仕事が出来ていることも考えられます。

後遺障害逸失利益の計算に関するその他の論点

●基礎収入

上記のように後遺障害の場合は、賃金センサスの利用も考えられます。

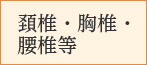

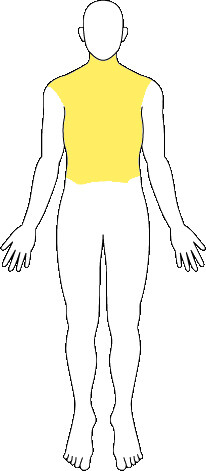

●労働能力喪失率

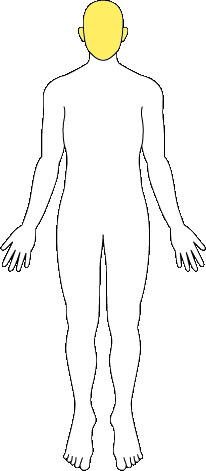

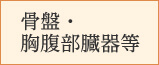

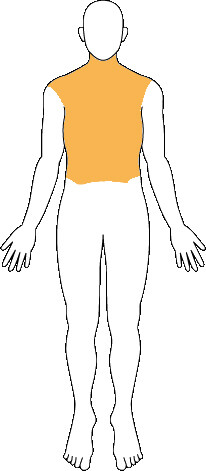

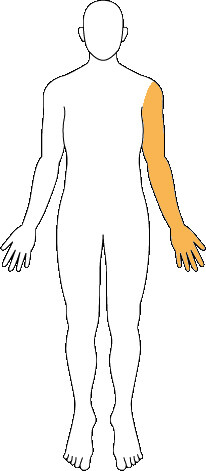

後遺障害等級ごとの喪失率を参考に、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況などを総合的に判断して具体的に判断します。

●労働能力喪失期間

① 始期は症状固定日、ただし18歳か大学卒業を前提とする場合は大学卒業時以降となります。

② 喪失期間の終期は67歳

67歳以上の者は平均余命(赤本簡易生命表参照)までの年数の2分の1。

ただし、症状固定から67歳までの年数が、平均余命の2分の1より短くなる者は原則として平均余命の2分の1となります。

③むちうちの後遺症については期間の目安(限度)があります。

12級 10年程度

14級 5年程度

⇒年数出したうえで、中間利息控除をします。

例)5年→4.3295で計算。

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

開業以来、地元市民の皆様から交通事故に関する多数の相談を受けて参りましたが、残念なのは簡単なアドバイスで解決できることにもかかわらず、ずっと一人で悩んでおられる方が多数いらっしゃるということです。相談後に「誰にも話せずに悩んでいたけれども、もっと早く相談に来ればよかった」と仰る依頼者の方が意外と多いものです。特に交通事故に関するご相談では、「もう少し早く相談してくれれば、適切なアドバイスができたのに」と思うことが多々あります。交通事故の法的トラブルについては、時機を失うと大きな損失につながる可能性があります。「こんなことで相談してもよいのかな」と心配する必要はありません。当事務所では、経験豊富な弁護士がいつでもお待ちしております。身近な町医者として、今後とも精進する所存ですので、困ったときにはいつでもご相談ください。

当事務所の解決事例

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。

事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。 適正な後遺障害認定を獲得します。

適正な後遺障害認定を獲得します。 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。

費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。

相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。

事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。 適正な後遺障害認定を獲得します。

適正な後遺障害認定を獲得します。 費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。

費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。

相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。