むちうちも後遺障害に認定される可能性アリ!正当な補償を受けるために知っておきたいこと

「むちうち」という言葉は、交通事故の被害者や医療機関においてよく耳にする言葉です。過去に事故に遭われた経験がある方はもちろん、ニュースや周囲の会話で一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

むちうちとは、交通事故などの衝撃によって首が不自然にしなることで発生する、首の捻挫や神経障害を指す俗称です。医学的には「頚椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」と診断されることが多くなっています。

ただし、むちうちはレントゲンやMRIなどの画像検査では明確な異常が映らないケースも多いため、「所見がない」として診断されてしまい症状が軽視されるケースもあります。また、自分で「安静にしていれば治る」と判断して無理をしてしまって、適切な診断や治療を行わずにいることもあります。ですが、むちうちは結果として後遺障害が残ってしまうリスクもあるため決して無視できません。

今回は、「むちうち」と診断された方が正当な補償を受けるために知っておくべきポイントを徹底解説します。診断書や画像検査、自覚症状といった重要なキーワードをもとに、後遺障害の申請方法から認定基準、示談交渉、証明資料の整え方まで、網羅的にご紹介します。

むちうちの主な3つのタイプと症状の違い

むちうちは、一見似たような症状に見えても、医学的には複数のタイプに分類されます。それぞれ後遺障害の認定における評価も異なるため、自身の状態がどの型に該当するのかを正しく知ることが大切です。

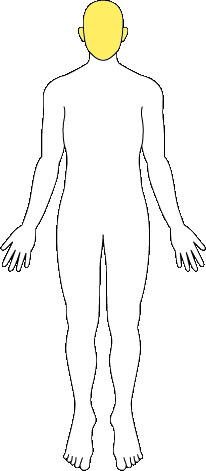

① 捻挫型(最も多いタイプ)

むちうち全体の70~80%を占める最も多いタイプです。首の筋肉や靭帯に微細な損傷が起きることで痛みやこわばりを感じます。中には耳鳴りやめまいといった症状がでる方もいらっしゃるそうです。

症状は一週間程度で治まるケースもあれば、半年たっても良くならないケースもあります。自然に軽減することもありますが、完治しないまま慢性化するケースもあるため注意が必要です。経過観察を怠ると、後に後遺障害診断書の作成が困難になり、申請しても非該当とされるリスクがあります。

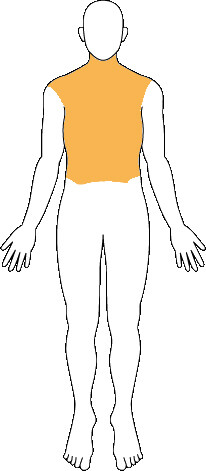

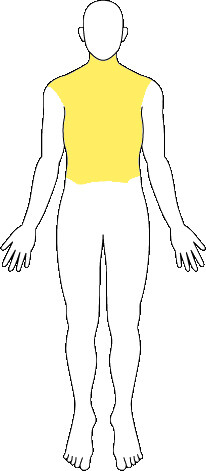

② 神経根症型(しびれ・放散痛が特徴)

頚椎から出る神経根が圧迫・損傷されることで、首から肩、腕、手先にかけてしびれや痛みがあらわれます。

医学的には、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚椎椎間板ヘルニアなどと呼ばれるもので、頚部に痛みや、運動制限を感じるものです。また、左右のどちらかに肩~手指にかけてだるさ感や痺れ、痛みを感じる症状です。

神経根症型のものは、神経症状として後遺障害の対象になりますので、このような症状でお悩みの方は、すぐに弁護士までご相談されることをお勧めします。

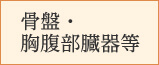

③ バレ・リュー型(自律神経に関連する複雑な症状)

バレ・リュー型は、頚部の交感神経に影響が出ることによって、頭痛・めまい・耳鳴り・倦怠感・吐き気・不眠・動悸など、多岐にわたる症状が現れるタイプです。

お酒を飲みすぎていないのにもかかわらず、朝起きたら強烈な二日酔いの状態になったような状態になります。

この、バレ・リュー型のむちうちは、なかなか後遺障害認定が行なわれにくいのが現状です。こうした自覚症状がある方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。

むちうちが日常生活や仕事に及ぼす影響

むちうちによる後遺症が残った場合、その影響は首や肩の痛みにとどまらず、日常生活や就業、社会活動全般にわたって深刻な影響があります。

個人差はありますが、慢性的なしびれ、頭痛、めまい、倦怠感といった自覚症状が続くことで日常生活だけでなく、仕事にも影響することがあります。

例えば、しびれによってパソコン操作が困難になったり、神経痛により長時間同じ姿勢での業務ができなくなったりするケースが想定されます。また、座った状態での姿勢の維持が難しくなるため、事務職・デスクワーク・製造業・販売業・長距離ドライバー・配送業など、多くの職種で業務の継続が困難となる可能性があります。仕事に影響がでる障害が残った場合は、逸失利益の対象ともなりえます。

また、症状を理由に会社に対して休職や配置転換を申し出る際には、医師による診断書を取得し、症状の経過・勤務への影響・将来的な回復見込みなどを具体的に説明するほうがいいでしょう。加えて、後遺障害の認定申請を行う際にも、これらの診断書やMRIなどの画像、医師による所見が必要書類として提出されます。特に自賠責保険の後遺障害等級認定では、症状が就労能力にどう影響しているかを証明することが、認定基準においても非常に重要です。

そのため、診断結果が曖昧だったり、経過観察が不十分だったりすると、たとえ実際に辛い症状があっても「非該当」とされる可能性があります。また、周囲の理解を得られない可能性もあります。

上記のようなことを想定して、職場への影響を証明する資料は、医療面・就業面の両側から整備することが非常に重要です。できるだけ早い段階で、弁護士や労務管理の専門家にも相談し、申請の準備を進めることが望ましいでしょう。

労働能力喪失と逸失利益の補償

就業に影響が出る状態が続いた場合、逸失利益の請求という可能性もあります。逸失利益とは、事故によって労働能力が失われたことで、本来得られるはずの収入が減少する損害を意味します。これを証明するためには、「症状が就労にどのように影響しているのか」を示す必要があります。

その際には、医師による診断書や就業制限証明書、会社が発行する勤務評価書などを準備し、実際にどのような業務に支障をきたしているかを具体的に立証していきます。中には復職できたとしても「部署異動」や「減収」を余儀なくされるケースもあり、こうした実情は賠償請求額に大きく関係します。

むちうちの後遺障害認定を受けるための3つのポイント

むちうちでは後遺障害として認定を受けられる可能性がある傷病です。

しかし、後遺障害として認定されるためには、適切な対処方法をとる必要があります。

ここでは、むちうちの後遺障害認定を受けるための3つのポイントをご紹介させていただきます。

交通事故に遭ったらすぐにむちうちに詳しい弁護士に相談する!

交通事故に遭い、「むちうちかな」という自覚症状がある場合は、まずは医療機関を受診しましょう。そして、むちうちに詳しい弁護士にご相談することをお勧め致します。交通事故から日が経ってしまうと、後遺障害と交通事故との因果関係の説明が難しくなり、適切な後遺障害の等級認定を受けられない可能性があります。

相談をする際には、交通事故に詳しい弁護士を選ぶこともポイントになります。弁護士にはそれぞれ得意分野があります。交通事故問題の対応経験が豊富な弁護士もいれば、全く経験をしたことがないという弁護士もいます。さらに、むちうちなどの後遺障害認定に詳しい弁護士もいます。

弁護士から適切な病院や通院方法などのアドバイスを受けて、適切な経過観察をすることがポイントになります。

適切な頻度で病院へ通院する!

あまり知られていないことですが、むちうちを後遺障害認定として認めてもらうためには、受傷してからの期間にあわせて、適切な頻度で病院へ通院する必要があります。経過観察のために定期的な通院が必要だからです。症状によって通院の頻度が変わりますので、診断と治療を行う医師と、後遺障害の認定基準に詳しい弁護士双方のアドバイスがあると安心です。

後遺障害の認定を受けるための日数

適切な病院で、適切な治療を行なっている場合でも、後遺障害認定を得ることができるケースとできないケースがあります。理由はさまざまですが、そのひとつに通院日数があります。

後遺障害認定されるためには適切な通院日数があります。

当事務所では、むちうちに詳しい弁護士が、適切な後遺障害認定のために必要なサポートを行なっております。むちうちでお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせ下さいませ。

弁護士に相談したいけど費用は大丈夫?

「弁護士に相談したいけど、費用が気になる…」という声は少なくありません。費用面が不安な場合は、初回面談・見積もり・着手金が無料という弁護士を選んで相談することができます。

また、「弁護士費用特約」がついている保険に加入している場合は、その補償を使うことで実質自己負担ゼロで相談・依頼が可能です。この特約は被害者本人だけでなく、同乗者や家族にも適用される場合があり、事故後はすぐに保険会社に確認することをおすすめします。

他にも、弁護士保険に加入している場合は、費用を保険でカバーできるケースがあります。

後遺障害診断に必要な検査を解説します!

むちうちは見た目ではわかりづらいため、後遺障害として認定されるには客観的な証明が不可欠です。必要書類を揃えて申請すれば必ず認定されるというものではありません。

後遺障害の認定を受けるためには、診断書や画像、経過記録、所見の内容が重要です。以下のような検査が行われることが多く、診断書に記載されると認定の判断材料となります。

主な検査と診断方法

むちうちの診断をする際に行われる検査について解説します。

①スパーリングテスト

スパーリングテストとは、神経根障害について調べる神経学的なテストになります。この検査を行なった場合、神経根に障害があると神経根の支配領域にある放散痛・痺れが生じるため、交通事故の被害者は日常的に感じている症状や、その症状がさらに悪化した痛みを訴えます。同じ目的のテストには、ジャクソンテストと呼ばれるテストもあります。

②筋萎縮テスト

神経の麻痺が継続的に起こっていると、筋は萎縮をしていきます。筋萎縮検査では、この筋萎縮の程度を測る検査で、両上肢の肘関節の上下10cmのところの上腕部と前腕部の腕周りを計測します。

③深部腱反射テスト

深部腱反射テストでは、腱をゴムのハンマーで叩き、筋に刺激を与えたときに起こる反射(筋収縮)を調べます。正常な場合であれば上腕二頭筋は屈曲し、腕橈骨筋の場合は、前腕が屈曲し上腕三頭筋は伸展します。しかし、脊髄に異常がある場合は、反射は亢進を示します。また、神経根に以上が認められるときは、反射は低下あるいは消失します。

これらの検査結果が診断書に反映されていないと、申請時に「非該当」と判断される可能性が高くなります。逆に、きちんと記載されていれば、診断の客観性が高まり、後遺障害として認められやすくなります。

後遺障害申請に必要な書類とポイント

後遺障害等級の認定を受けるためには、自賠責保険に対して「後遺障害申請」を行う必要があります。その際、提出する書類や診断書、画像データの内容と整合性が極めて重要です。

提出が必要な主な書類

後遺障害の認定を受けるための申請書類の例は以下のとおりです。

- 診断書(初期診断、治療内容、症状固定の記載)

- 後遺障害診断書

- MRI画像・レントゲン・検査結果のコピー

- 通院記録・経過報告書

- 自覚症状のメモ

これらの申請書類を揃えて申請する必要があります。その上で、書類に記載されている内容をひとつひとつチェックしなければなりません。もし、記載漏れや不備があると申請を受け付けて貰えません。

その上で、後遺障害の認定基準を満たした内容が重要になります。もし、曖昧な表現があると「医学的な証明が不十分」と判断されてしまい、非該当となるリスクが高くなります。

また、診断書の中で「本人の自覚症状」と「医学的な所見」に矛盾がないことも重要です。ここで矛盾があると、症状の信憑性が疑われてしまうため、内容を事前に弁護士と一緒に確認することをおすすめします。

認定後の流れと示談交渉の注意点

後遺障害等級の認定が下りたら、それに基づいて保険会社との示談交渉が始まります。しかし、ここでも気をつけるべき重要なポイントがあります。

等級認定に納得できない場合は「異議申立て」も可能

後遺障害等級の内容に納得できない場合、異議申立てという手続きを行うことが可能です。このときは、新たなMRI画像の取得や再度の診断書作成、必要に応じてセカンドオピニオンを得ることも視野に入れるべきです。

異議申立てには一定の準備が必要であり、内容が専門的になるため、弁護士のサポートを受けながら進めるのが安心です。

示談成立=それ以降の請求は不可!

示談が成立すると、それ以降は請求が難しくなります。たとえ示談後に症状が悪化したとしても、追加の慰謝料や治療費を求めることは難しくなります。そのため、示談前には必ずすべての補償内容を確認し、不明点がある場合は専門家に相談しましょう。

また、保険会社から提示される金額は、自賠責基準に基づく「最低限の補償」であることが多く、弁護士が入ることで賠償の金額が増えるケースもあります。結果を焦ったり費用倒れになるかもしれないと自分で示談を急ぐよりも、専門家を入れてしっかり交渉することが大切です。

示談交渉は“等級認定”がカギ!

交通事故後、早い段階で示談交渉を進めてしまう方もいます。交通事故という慣れないトラブルの処理を「早く終わらせたい」と思うのも無理のないことです。

ですが、むちうちの症状が続いているなら、後遺障害等級の認定を受けてから交渉に入るほうがいいでしょう。認定の有無で慰謝料や逸失利益に差が出るケースがあるためです。

特に、神経症状が残る場合や日常生活に支障がある場合には、症状固定後にしっかりと診断書を取得し、提出書類を整えた上で申請することが将来的な補償の大きな差に繋がります。

「むちうちかな?」と思ったら、まずは弁護士に相談しましょう!

むちうちは外見上の異常が少なく、周囲の理解を得にくい傷病です。しかし、しびれや痛みが長引けば日常生活はもちろん、仕事にも大きな影響を与えます。

自賠責保険への後遺障害申請は、書類の精度や検査所見、経過の整合性が重要となるため、専門知識をもつ弁護士のサポートが極めて有効です。

最近では、初回無料相談を受け付けている法律事務所も多く、まずは相談して状況を整理し、得られる補償の可能性を確認してみましょう。診断書や画像が揃っていなくても、早期相談することで手続きを有利に進める準備ができます。

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

開業以来、地元市民の皆様から交通事故に関する多数の相談を受けて参りましたが、残念なのは簡単なアドバイスで解決できることにもかかわらず、ずっと一人で悩んでおられる方が多数いらっしゃるということです。相談後に「誰にも話せずに悩んでいたけれども、もっと早く相談に来ればよかった」と仰る依頼者の方が意外と多いものです。特に交通事故に関するご相談では、「もう少し早く相談してくれれば、適切なアドバイスができたのに」と思うことが多々あります。交通事故の法的トラブルについては、時機を失うと大きな損失につながる可能性があります。「こんなことで相談してもよいのかな」と心配する必要はありません。当事務所では、経験豊富な弁護士がいつでもお待ちしております。身近な町医者として、今後とも精進する所存ですので、困ったときにはいつでもご相談ください。

当事務所の解決事例

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。

事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。 適正な後遺障害認定を獲得します。

適正な後遺障害認定を獲得します。 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。

費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。

相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。

事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。 適正な後遺障害認定を獲得します。

適正な後遺障害認定を獲得します。 費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。

費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。

相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。